这个暑期,服装学院学工团队以“思享π”为媒,从“读·π页书香”中寻找答案,于“观·π部光影”间见证真实,在“行·π程足迹”里叩问初心,以“读、观、行”三维共进,书写有温度、有深度的思政新故事。

9月6日,服装学院学工办组织召开新学期工作务虚会暨“π对分享会”。全体辅导员围绕“读·π页书香”“观·π部光影”“行·π程足迹”三大主题,分享假期中的学习心得与实践感悟。大家在持续学习、深入思考和广泛实践中,凝练育人智慧、积蓄前行力量,为新学期思政教育工作注入了新动能、拓展了新视野。

“读”·π页书香

吴霁乐:

回想起第一次读《共产党宣言》,还是在读研期间的经典导读课上。那时更多是出于课业要求,版本和译者都已模糊,注意力也多集中于概念记忆和观点梳理——毕竟考试需要。如今回想,除去首尾几句铿锵有力的名句,中间诸多深刻论述竟大多淡忘,实在惭愧。

如今读到川哥这本书,却有豁然开朗之感。他以贴近青年的语言重新阐释经典理论,既保持了思想的原真与深度,又赋予了理论鲜活的时代感和亲切的表达形式。这背后不仅体现出他扎实的理论功底和学术涵养,更折射出一名优秀思政工作者的初心与智慧——善于用年轻人喜闻乐见的方式传道、授业、解惑。

这种“把理论讲进心里”的努力,尤其值得我们学习。愿与诸君共勉,在今后的工作中也多做这样的尝试:让经典不只停留于书本,更走进一代代青年的真实生命。

杨赟:

翻开脱不花老师的《沟通的方法》,那些自以为熟悉的场景突然被重新解构——原来沟通不是简单的“我说你听”,而是一场需要策略、温度与智慧的双向奔赴;原来辅导员工作中的许多“沟通困境”,都能在这本书里找到更轻盈的解题思路。

辅导员常犯的错误,是用“解决问题”的急切掩盖了“理解问题”的耐心。脱不花在书中提到的“结构化倾听”(接收事实-感受情绪-理解行动)恰恰提供了具体的操作路径:当学生说“我不想上课”时,我们不能只听到表面的拒绝,而要追问“不想上课”背后的具体事实(是课程太难?老师讲得枯燥?还是最近遇到了什么事?),捕捉情绪信号(是烦躁、委屈还是无助?),再通过共情式回应(“听起来你最近压力很大,能和我具体说说吗?”)建立信任。这种倾听不是被动的“接收信息”,而是主动的“翻译情绪”——当我们真正理解了学生的“言外之意”,很多问题自然会浮现出更合理的解决方案。

合上这本书,我最大的收获不是记住了多少“话术模板”,而是重新理解了辅导员工作的本质——沟通不是附加的技能,而是育人的核心载体。未来的日子里,我会带着书中的方法继续实践:蹲下来倾听学生的烦恼,用共情代替说教,用赋能代替指责,在每一次真诚的沟通中,成为学生成长路上那个“愿意说真话、能够听懂话、可以托住话”的陪伴者。

张煜涵:

《组织部来了个年轻人》锐利地剖开了理想主义与惰性碰撞时的复杂光谱。林震的困惑是一种超越时代的组织学与人性寓言。

作者王蒙的高明处在于拒绝二元对立——书中刘世吾并非反派,他的“职业病”背后是激情被程序消磨后的倦怠,是一种令人心惊的“清醒的沉沦”。这正是小说高级所在:它批判的不是个别人,而是那种缓慢吞噬热情与创造力的“日常性磨损”。

林震的天真与不屈因而具有永恒价值:在任何时代,都需要这样“不合时宜”的叩问者,以稚嫩却执著的声音,试图唤醒机器内部那些沉睡的人性光辉。

蔡伟杰:

阅读《创新管理》后,我深刻体会到创新不仅是企业的生存之道,更是辅导员工作的活力源泉。传统的学生工作往往陷入程式化困境,而书中强调的“以用户为中心”的创新理念启示我:学生工作同样需要从“管理思维”转向“服务思维”。作为辅导员,我意识到应当将每个学生视为独特的“用户”,深入了解他们的个性化需求,设计多元化的成长路径。创新管理中的迭代思维提醒我,学生工作不应追求一劳永逸的解决方案,而应建立持续优化的机制,通过小步快跑的方式不断调整工作方法。

书中关于组织文化的论述让我反思:如何营造一个允许试错、鼓励创新的学生社区?这需要我首先打破自身的思维定式,以更开放的心态接纳学生的奇思妙想,将问题转化为教育契机。暑期这番阅读让我坚信,创新不是颠覆而是升华,辅导员工作恰恰需要在传承与创新之间找到最佳平衡点,用创新管理的思维培育这个时代最需要的创新人才。

郑肇桦:

在阅读《第56号教室的奇迹》后,我深刻体会到,教育的真谛不在于创造惊天动地的壮举,而在于日复一日用信任与匠心营造成长的“微光”。作为辅导员,“第56号教室”,或许不在一个固定的物理空间,而存在于每一次真诚的谈心、每一场用心的班会、每一个深夜收到的求助信息之中。书中最触动我的,是雷夫将教室变成“绿洲”的实践。这让我联想到我们的学生正在面临的挑战:学业压力、就业焦虑、自我认同的迷茫……辅导员的工作,恰恰就是要成为学生大学生涯中的“绿洲营造者”。不是通过说教,而是通过创造体验——让他们在团队协作中找到自信,在志愿服务中理解责任,在失败中被接纳,在尝试中获得勇气。

辅导员工作的奇迹,就藏在这些日常里——当一个迷茫的学生因为一句“我理解”而放下戒备,当一场原本形式化的班会因为精心设计而引发真诚交流,当一个原本自我怀疑的团队最终站上答辩舞台……这些看似微小的光芒,正是我们能够创造的、最真实的奇迹。

“观”·π部光影

陈颖子:

《人生第一次》中那些笨拙却炽热的“第一次”,总在不经意间触动我心。想起那个为毕业设计熬过无数长夜的女孩,最终带着凝聚心血的服装走上秀场,当灯光照亮她的作品、掌声响起时,她早已热泪盈眶;也想起那个因家庭压力几乎放弃读研的女生,最终选择走向讲台,成为“为他人撑伞”的高校教师。他们的每一次尝试,都像纪录片里那些小小的身影,跌跌撞撞却无比珍贵。

这些瞬间,让我更加坚信——作为辅导员,我最大的价值不在于管理,而在于陪伴与守护。守护他们的脆弱与坚韧,陪伴他们的尝试与成长。我只是他们人生长河中一段短暂的河床,若能以温柔托起那些迷茫的水花,让每个“第一次”少一些颠簸、多一份温度,这便是属于我的,最值得珍视的“人生第一次”。

黄海峰:

电影《南京照相馆》以其独特的叙事视角将一个具体的历史事件,提炼成了一个关于记忆、权力、抵抗和职业伦理的永恒寓言。它主动避开了炮火连天的战场全景,而是将镜头收缩至一家小小的照相馆。这个空间成了一个绝妙的隐喻:它是历史风暴眼中的一个寂静点,却是所有矛盾的汇聚地。 我们不再通过将军或士兵的眼睛看战争,而是通过一个被迫为侵略者服务的普通手艺人的眼睛去看。这种视角迫使大家思考:在极端环境下,没有枪的普通人如何面对暴力?他们的“抵抗”形式是什么?这部电影有力地论证了:历史不仅由英雄书写,也由每一个在缝隙中坚持的普通人共同书写。赵师傅的暗房,就是他一个人的、无声的战场。

“行”·π程足迹

刘潇:

这个夏天,我带领学生走出校园,踏上乡间田埂、走近非遗文化,共同沉浸于一堂生动的“行走的思政课”。在沾桥村,我们见证一根藕连接传统与现代的产业升级之路;在越剧故里,见证同学们聆听百年戏韵与青春之声的跨界回响。科技赋能农业,创意激活非遗,我深切感受到新时代青年身上奔涌的创造力与责任感。

作为一名辅导员,我更加坚定“立德树人”的使命——不仅要做学生成长的陪伴者,更要成为他们通往广阔世界的筑桥人。这个暑假,我们不仅在实践中学真知、悟真谛,更把奋斗写进了祖国的大地。

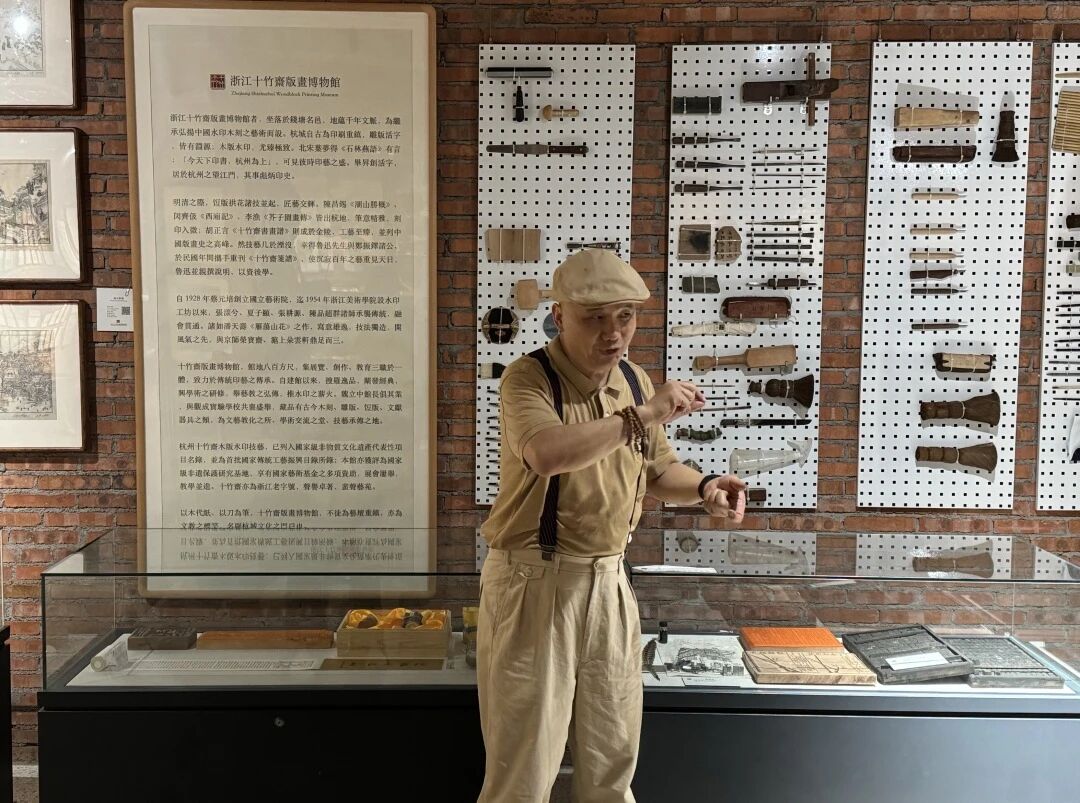

魏鋆涛:

今年暑期,我走进了浙江十竹斋木版水印国家级非遗,在了解木版水印的传承历程后,我深感这不仅是一项技艺的延续,更是一堂生动的“协作与使命”思政课。最打动我的,不是技艺本身的高超,而是其中蕴含的集体精神与责任担当。从文化抢救,到美院师生北上求学、回杭建厂,再到一代代匠人的技术攻坚,这告诉我们没有一项伟大事业不依靠集体的智慧与协作。这正是我们今天尤其需要弘扬的精神。工作中的我们,更需要这种协作与坚持。无论是科研项目、教学管理还是学生工作,只有团队同心、互信互助,才能克服困难、实现突破。我们在协作中成长,在传承中创新,用实际行动书写属于我们这一代人的“协作故事”,令协作之花盛开,令协作之果丰硕。

会上,各辅导员还围绕新学期工作重点、工作思路进行了汇报交流,学院党委副书记吴霁乐就近期工作进行了布置和强调。

未来,服装学院学工队伍将继续把书中的智慧转化为工作的方法,将镜头的语言融入课堂的讲述,把脚步的丈量写进行动的纲领,以更饱满的热情、更创新的思维、更扎实的作为,陪伴每一位学生书写青春篇章,共同推动学院思政育人工作迈向新台阶、实现新突破。