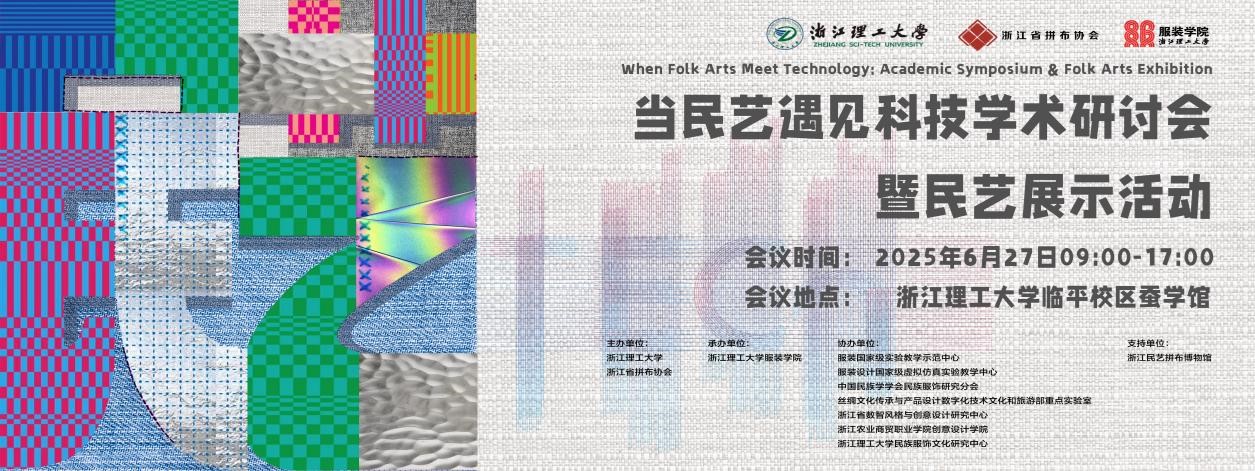

6月27日,由浙江理工大学、浙江省拼布协会主办的“当民艺遇见科技”学术研讨会暨民艺展示活动在浙江理工大学临平校区举行。活动汇聚了中孟两国民艺学者、非遗传承人、设计师与产业专家,共同探讨科技浪潮下传统手工艺的传承与创新。

浙江理工大学服装学院党委书记吴跃峰在开幕致辞中表示,本次活动聚焦“守护与激活”的双重使命,是推动中孟两国在文化遗产保护、时尚设计创新与技术培训协作的重要平台。服装学院副院长须秋洁指出,活动旨在深化两国在传统手工艺、可持续时尚及纺织技术等领域的合作,促进文化互鉴与产业协同发展。

主旨演讲:科技赋能传统技艺

中国美术学院裘海索教授以唐代百纳经巾等传统拼布为例,剖析几何纹样的象征意涵,并展示激光切割技术创作的现代拼布作品,强调技术革新拓展了艺术表达的疆域。孟加拉国设计师苏里娅·苏尔坦娜分享了贾姆丹尼纱丽的织造智慧,探讨如何通过现代设计推动传统技艺走向国际舞台。

浙江农业商贸职业学院杨超登对比了中孟拼布文化的异同,提出构建联合教育体系、开发文创产品等合作路径。孟加拉国学者努斯拉特·贾汉·尼帕聚焦濒危织造技艺的保护,倡导利用3D扫描建立数字纹样库。浙江理工大学张潇丹副教授以纤维艺术作品为例,阐释技术如何服务于情感表达与文化思考。

研讨交流:共谋非遗发展新路径

学术研讨环节围绕“跨文化营销策略”“中孟手工艺共生合作机制”等议题展开。孟加拉学者纳菲兹·侯赛因提出通过文化展览和社交媒体突破国际市场认知壁垒。达利(中国)代表分享了如何将东方工艺融入西方极简审美,并借助AI设计实现文化共鸣与商业价值双赢。

会后,嘉宾参观了浙江理工大学服装学院国家级虚拟仿真实验教学中心,探讨数字孪生、AI生成等技术在非遗创新中的应用。

此次活动为中孟非遗传承与科技融合提供了新思路,也为全球民艺的创造性发展注入了新活力。