2024年12月28日,由中国纺织服装教育学会主办,浙江理工大学承办,陕西康富来丝绸有限公司赞助,中国丝绸博物馆、《丝绸》杂志社、上海信玺信息科技有限公司和深圳云天畅想信息科技有限公司协办的“康富来杯”第二届锦绣华裳·宋韵中国传统服饰三维数字复原与创新设计大赛颁奖典礼暨传统服饰文化传承与创新研讨会在我校临平校区蚕学馆顺利举行。

参加此次活动的专家学者有中国纺织服装教育学会 纪晓峰会长、浙江理工大学服装学院副院长 须秋洁教授、河南工程学院副校长 张巧玲教授、武汉纺织大学服装学院院长 陶辉教授、西安工程大学服装与艺术设计学院副院长(主持工作) 刘凯旋教授、上海信玺信息科技有限公司总经理 张璐、宁波申洲针织有限公司高级工程师 於恩、浙江理工大学服装学院 陈敬玉教授、浙江理工大学服装学院 徐平华副教授,以及来自全国四十余所服装院校、企事业单位的获奖代表。

《丝绸》杂志社赵林副社长 主持

《丝绸》杂志社副社长 赵林 主持了本次闭幕式,并对大赛的举办历程进行了回顾。自今年四月发布通知以来,大赛吸引了广泛关注,共计907人报名,完成作品选款606组,参赛者来自河南、广东、浙江、江苏、山东、上海等全国26个省市地区,包括教师、在校生及时尚产业从业者。

为推动赛事宣传,大赛组委会陆续在河南工程学院、中原工学院、北京服装学院、天津工业大学、西南民族大学、南通大学、常熟理工学院、苏州大学应用技术学院等高校举办了线下宣讲活动。同时,大赛公众号分批次推出了“宋画漫游”系列推文,从时代背景、服饰文化到人物特征,全面解读了宋代名画的精髓。此外,大赛还邀请宋代服饰艺术理论、传统服饰创新设计及数智设计领域的权威专家,于6月29日举办了大赛启动会及“宋韵服饰创新设计研讨会”,并在7月1日至7月5日期间开展了面向参赛者的线上免费培训。

截至9月2日,大赛共收到来自全国46所院校及企业的参赛作品。经过初赛和决赛两轮严格评审,14位院校与行业知名专家优选出50组传统服装数字复原与创新设计作品,最终评选出金奖1项、银奖2项、铜奖3项,以及14个单项奖和30个优秀奖,圆满完成了赛事各项评比工作,为宋代服饰文化的传承与创新注入了新的活力。

中国纺织服装教育学会 纪晓峰会长 致辞

纪晓峰会长首先向所有获奖选手和指导教师致以诚挚的祝贺,并向为大赛付出辛勤努力的组织者、专家、选手及指导教师表达衷心的感谢。随后,介绍了中国纺织服装教育学会在推动我国纺织服装教育事业高质量发展以及培养高素质时尚人才方面的相关工作。本次大赛以“锦绣华裳·宋韵”为主题,精准契合了保护与传承文化遗产、弘扬中华优秀传统文化的时代使命。参赛选手通过融合传统工艺与数字智能技术,探索出了宋韵服饰创新设计与活化的多元化方案,生动再现了这一服饰文化遗产的独特魅力。通过比赛,青年设计师们的创造潜能得以充分激发,一批兼具传统服饰文化理解力与创新设计能力的数字化时尚人才脱颖而出。最后,纪会长寄语各位选手,希望在未来的创作道路上不断取得更大的成就,为推动中国传统服饰文化的传承与创新贡献更多智慧和力量。

浙江理工大学服装学院副院长 须秋洁教授 致辞

服装学院副院长 须秋洁教授表示,本次大赛的成功举办,不仅有效推动了传统服饰文化的传承与创新,也为服装产业数字化生产力的发展注入了新动能,同时培养和选拔了一批具备三维数字复原与创新设计能力的数智时尚科技人才。在大赛中,参赛者们将独特创意与精湛数智技艺相结合,深度挖掘宋韵服饰文化,通过三维数字技术以全新的方式呈现这些珍贵的文化遗产,重新诠释并演绎了传统服饰的精髓与美学内涵。此外,须院长介绍了浙江理工大学服装学院在办学、人才培养和科技创新等方面的成果。近年来,学院积极探索传统服饰文化的传承与创新设计,倾力打造“数智时尚”品牌,并通过开展一系列高水平学术交流活动,助力行业发展。须院长也期望未来能有更多专家、师生齐聚浙江理工大学,共同开创数智时尚的新篇章。

康富来丝绸有限公司总经理 方逸文 致辞(在线)

方逸文总经理表示,康富来丝绸始终致力于传承与弘扬中华丝绸文化,此次赞助旨在支持年轻设计师在传统服饰的传承与创新设计中不断探索与实践。她对年轻设计师们展现出的创造力和潜能充满期待,并表示希望未来能与各位设计师深入合作,共同推动创新设计作品的商业化转化。同时,她对所有获奖选手表示热烈祝贺,并期望大家在未来的创作中取得更加辉煌的成就。

其后,举行了大赛的颁奖典礼。

金奖:张玉杰

银奖:卿源、陆垠蕾(指导教师:徐平华)

铜奖:徐照芳 任俊华 晁菁(指导教师:王朝晖)

单项奖获奖代表

优秀奖获奖代表

嘉宾及获奖设计师合影

大赛作品回顾

研讨会首先回顾了本次大赛的50组获奖作品。本次大赛,选手们主要基于宋代传世古画(歌乐图、听琴图、听阮图、宫女图、十八学士图、绣栊晓镜图、却坐图、太祖坐像、宋仁宗后坐像、宋哲宗坐像)中的30余位画中人物、传统服饰进行3D数字化建模设计。选手根据所选题目创意构思,进行复原作品制作;创新设计则基于宋画及宋代服饰实物,采用三维数字化建模与渲染技术进行创新设计。

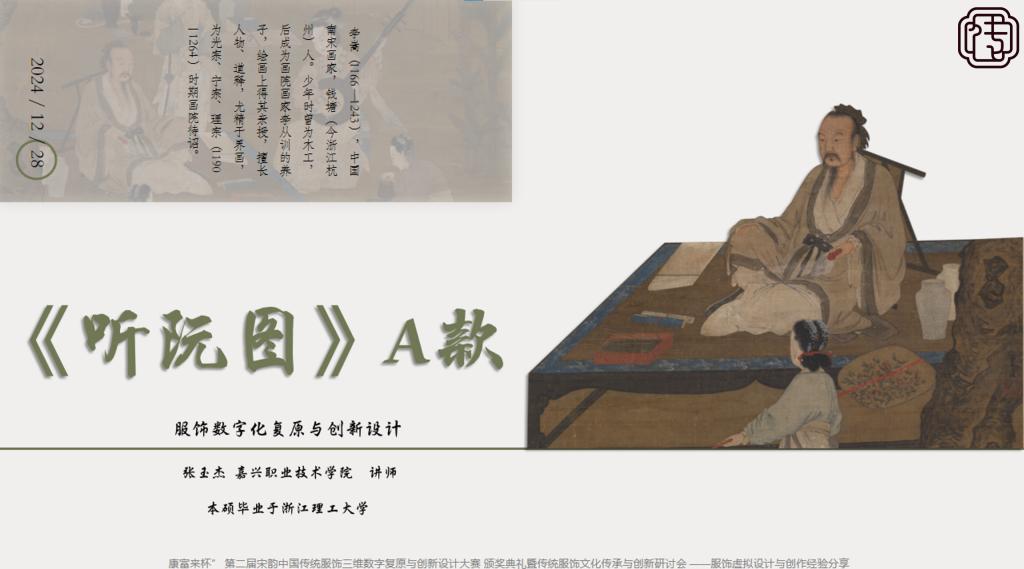

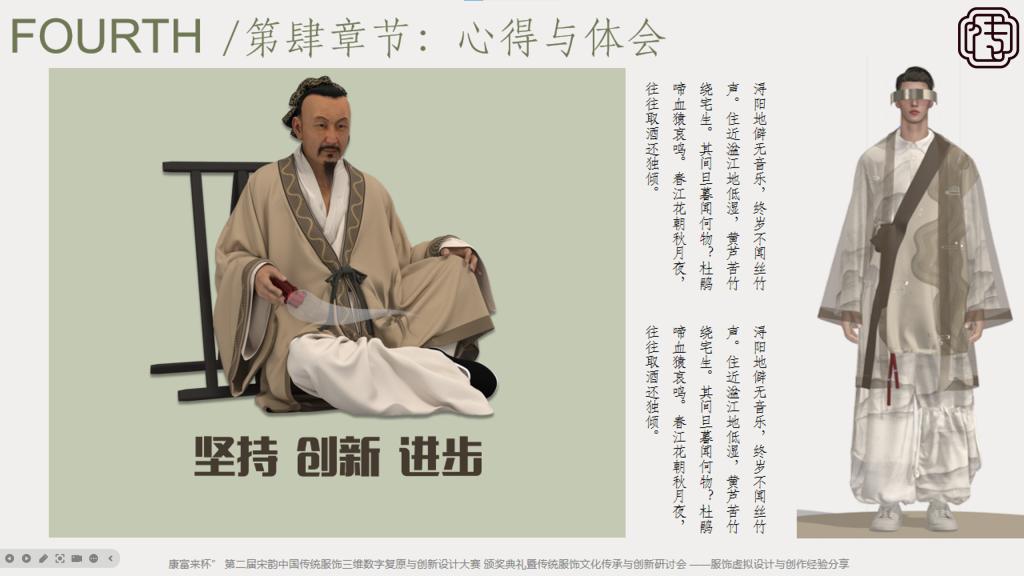

此外邀请了本次金奖获得者张玉杰老师,结合参赛创作经历,给大家分享了主题为《服饰数字化复原与创新设计》报告。围绕作品中复原的《听阮图》A款,从调研、文献考证,服装材质复原与建模,创新设计作品的创意与设计方法等进行了详细的阐述,并分享了参与本次大赛的体会和收获,尤其是能够将所学所获直接应用到在教学实践当中,提升了学生在传统服饰与当代设计的数智融合能力。

张玉杰分享《服饰数字化复原玉创新设计》

研讨环节,专家们分别围绕教育与人才培养、文化传承与创新的平衡、三维数字技术的应用、服饰工艺与技艺的复原、以及人工智能与传统服饰的融合等主题展开了深入交流。

专家圆桌对话

纪晓峰会长着眼于人才培养,特别是年轻设计师的成长,探讨了数字化教育人才队伍的建设、数字时尚相关专业与职业工种的申报、以及产教融合的重要性,为时尚产业人才培养指明了方向。

浙江理工大学服装学院副院长须秋洁教授指出,在传承与创新传统服装文化时,需首先尊重传统文化。她分享了学院承办民族学会年会时,与服饰企业联动的案例,通过将民族服饰与传统服饰文化赋能品牌营销,并借助新媒体进行推广的实践经验。

河南工程学院副校长 张巧玲教授

河南工程学院副校长张巧玲教授结合本次大赛,深入探讨了“宋韵”文化在河南和浙江的历史渊源,从文化、历史和地域的角度剖析了“宋韵”作为中华传统文化代表性元素的内在价值与现代意义。张教授同时介绍了教学实践中数字智能软件的应用,例如三维设计软件、虚拟试衣技术和智能设计平台等如何赋能教学过程。她强调,数字化工具不仅提升了学生对传统服饰的理解与再现能力,也为学生创造性设计提供了更广阔的空间。此外,她分享了在产教融合方面的成功经验,通过校企合作和共建项目,推动课堂知识与企业需求的无缝衔接,帮助学生在学习中积累实践经验,提升就业竞争力。

武汉纺织大学服装学院院长 陶辉 教授

武汉纺织大学服装学院院长 陶辉教授以金奖案例为切入点,阐述了学生如何学习和理解传统文化,以及如何将数字智能技术融合到教学中。她指出,通过“以赛促教”能有效提升教学水平,实现教育与科技人才的深度融合。陶教授还建议,未来可围绕楚文化开展相关的复原与创作设计,将传承与产业需求紧密结合。

西安工程大学服装与艺术设计学院副院长(主持工作) 刘凯旋教授

西安工程大学服装与艺术设计学院副院长(主持工作) 刘凯旋教授高度评价了大赛选手的持续学习能力,以及工具软件的使用对未来教学和职业发展的重要性。建议在复原过程中加入版片设计,进一步探索动态呈现,并鼓励学生掌握虚幻引擎、三维重建技术及C#、C++等语言,以提升就业竞争力。同时,他还介绍了学院在服饰复原和传统服饰数据库建设方面的进展。

宁波申洲针织有限公司高级工程师於恩

宁波申洲针织有限公司高级工程师於恩分享了企业数字化转型的实践,强调数字化定制的重要性。她从企业需求出发,提出培养既懂版型、工艺又具备技术能力的复合型人才的重要性,并希望更多学生能参与类似大赛。

上海信玺信息科技有限公司总经理 张璐

上海信玺信息科技有限公司 总经理张璐结合与多所高校合作的案例,深度阐述了服饰精准复原、工具使用、人才培养及博物馆建设等方面的工作。她提出,通过虚拟设计与线上展览,可以突破时空限制,提升传统文化传播的效率和用户体验。同时建议未来赛事可增加动态交互设计,进一步实现文化与知识的有效传播。

浙江理工大学服装学院陈敬玉教授

浙江理工大学服装学院 陈敬玉教授介绍了学院在数智时尚设计微专业申报与招生方面的探索,分享了该专业办学的核心思路以及与阿里等科技企业联动开设的时尚文化设计创新、智能设计与搭配课程等教学成果。

浙江理工大学服装学院 徐平华副教授

浙江理工大学服装学院 徐平华副教授谈了组织本次大赛的初衷,提出今后三维虚拟设计可以融合当前AIGC技术,提升传统服饰数智复原与创新设计效能。

研讨会通过多位专家的深入交流与经验分享,聚焦传统文化传承与创新、教育与产业融合、数字技术应用等关键议题,为服饰文化与时尚产业的发展注入了新的思考和动力。与会专家一致认为,传承是根基,创新是活力,数字技术则是桥梁,三者的融合能够更好地赋能传统文化的现代化表达与传播。未来,只有持续深化产学研合作,推动教育与科技、文化与产业的协同发展,才能培养更多具有全球视野与创新能力的复合型人才,为传统文化注入鲜活生命力,共同开创产业发展的新格局。